Por Hildeberto Barbosa Filho-

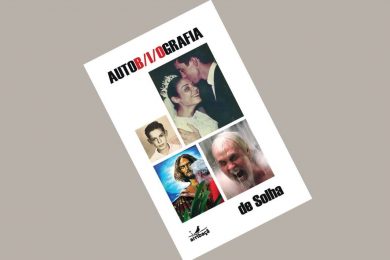

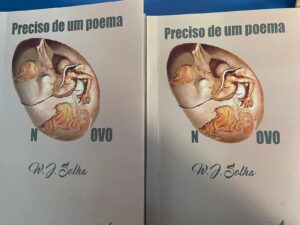

Porque precisa de um poema novo, W. J. Solha, desta feita, se imiscui na pele e no olhar de outros para, a eles incorporado, fazer um audacioso balancete da trajetória existencial de si e da cultura, das ideias, das artes e dos inventos.

– “Preciso de um poema novo” (Cajazeiras, PB: arribaçã, 2024), eis o seu vasto e poliédrico poema que dá sequência a títulos anteriores, demarcados pelo mesmo diapasão em que a hipermediação intertextual, tão cara ao relativismo pós-moderno, constitui talvez a ossatura mais característica e o traço mais revelador de uma escrita culta e conceitual que se prefigura totalizante e meditativa.

Esta viagem semântica, povoada de questionamentos e perplexidades, como que se inicia, pelo menos na cadência do verso, com “Trigal com corvos”, continua com “Marco do mundo”, “Esse é o homem”, “Vida aberta” e outros, para culminar neste poema que me parece, sem demérito da grandeza dos que o precedem, consolidar o phatos estético que tanto tem inquietado W. J. Solha, ao longo de sua persistente e multifária aventura criativa.

Leio e releio Solha, faz tempo. Cheguei a escrever algumas notas analíticas acerca de seus escritos, quer no verso, quer na prosa, e sempre me vi diante de um autor que traz o selo agônico do pensamento crítico, o calor filosófico dos debates essenciais, as labaredas afetivas que maculam a paisagem humana nos seus conflitos existências e, sobretudo, a vivência e o espanto dos signos culturais que parecem não dizer tudo do mistério da vida e que, na sua metodologia individual de iluminado criador, se estilhaçam nos movimentos surpreendentes de uma rica poética da leitura.

Solha, antes de ser o escritor que é, é, especialmente um leitor. Um leitor sem medidas, um caçador de imagens, um rastreador de ideias, um colecionador de beleza. Como aquele viajante que sabe renovar os caminhos percorridos na viagem de volta, Solha, o leitor, reescreve sob as luzes de focos imprevistos, a história e a geografia da humanidade, através da fala multivocal de seus personagens e dos episódios singulares por eles vividos.

Shakespeare é um desses protagonistas cuja voz ecoa na musicalidade de alguns versos, como já o fez, de maneira decisiva,na sua prosa romanesca. Como um Harold Bloom, um Paulo Roberto Cannizzaro, um Ivo Barroso, uma Vitória Lima, Solha possui um coração shakespeareano.

E neste novo livro não se faz diferente. Os artifícios retóricos, as referências medullares, o mosaico de citações, os giros metalinguísticos, um que outro exercício experimental de ordem icônica, tudo serve para articular a dinâmica nervosa da longa meditação que se cristaliza no crescendo do texto.

Meditação que traz à tona as preocupações do eu poético, nas suas narrativas em meio aos espasmos da história cultural, sem elidir, contudo, o face a face com a sua solidão e a sua subjetividade diante da vida e da morte.

Depois de refletir acerca de tantos fatos, obras, olhares, ações na trama da história, enuncia, à página 71:

“Na Verdade me sinto como num trem numa ponte em busca / do norte, / com o rio / embaixo, / a caminho da foz, / eu, / da morte”.

Mas o vírus dessa fatalidade não chega a imprimir, no tecido poético, as cores sombrias do pessimismo ou da amargura. Mesmo que haja fracassos, crueldades, derrotas, na cena histórica, Solha parece acreditar na viabilidade humana, sobretudo, porque só o humano consegue elaborar a expressão artística. Por isto, o poema se fecha com estes versos:

“e é assim que a Terra chegará a Marte / e – mais do que nunca – criará as novas ciências / e obras de arte”.

Sem dúvida, é preciso, mais do que nunca, escrever um poema novo. Não um novo poema. Fazer deste verso, “Preciso de um poema novo”, um refrão que recorra sempre na pauta da invenção e da criatividade. Algo a se repetir, numa poderosa percussão, como as notas de uma sinfonia inacabada e atemporal. Afinal, a arte, como ensina Ezra Pound, “é novidade que é sempre novidade”.